|

|

Tweet |

|

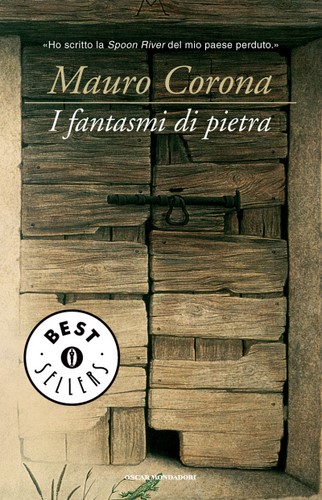

Era il lontano 9 ottobre 1963, quando alle 22:39 il monte Toc franò nel Vajont e 270 milioni di metri cubi di terra provocarono un’esondazione di 50 milioni di metri cubi d’acqua che fuoriuscirono dalla diga alta 261,6 metri. La diga, un vero gioiello d’ingegneria, non subì gravi danni, ma l’esondazione provocò circa 2000 morti e la completa scomparsa di Longarone ed altri paesi e frazioni limitrofe tra le quali Erto, il paese natìo di Mauro Corona.

Questo libro non è altro che una malinconica passeggiata nella parte bassa del paese vecchio, quello ormai abbandonato, nel corso delle quattro stagioni. L’autore si ferma ad ogni casa e, porta per porta, ne descrive i vecchi abitanti, gli antichi mestieri e gli aneddoti legati a ciascuno di essi, ma anche leggende al limite della credibilità, tramandate da generazioni o episodi che hanno trasformato uomini in vere leggende.

L’unica casa rimasta intatta appartiene ad una vecchina, “quella che non fa male a nessuno”, che aveva come scopo dei suoi ultimi giorni, quello di placare i dissapori tra gli abitanti del paese, soprattutto tra parenti: “la bontà è un conservante speciale, mantiene giovani, fa rimanere bambini, tiene in piedi l’entusiasmo, la fiducia, il buonumore.” La sua casa, ora, è stata venduta ad uno straniero che “Se saprà rispettarne l’interno (…) lì dentro si sentirà sereno e rilassato. Il piacere della bontà si eredita. Abita i luoghi dove è stato esercitato, impregna i muri, le assi, i solai, i soffitti, cala addosso come neve benefica a chi apre la porta e accende il fuoco”.

Gli uomini di montagna, spesso dediti all’alcol, erano boscaioli, artisti e allevatori, conoscevano i segreti e le caratteristiche di ciascun legno, il momento in cui andava tagliato, conservato ed esposto per avere il massimo risultato: “i legni, per diventare buoni, dovevano guardare il tramonto (…) Solo così risultavano migliori, meno tenaci, meno aggressivi. La consapevolezza della fine toglieva loro irruenza e resistenza. Anche l’uomo se pensa al tramonto diventa migliore.”

Le storie sono spesso molto tristi, storie di solitudine e di inadeguatezza alla vita dura dell’aspra montagna fatta di mesi lunghi e di freddo tagliente, ma capace anche di regalare colori meravigliosi e suoni di una natura vergine, come poteva essere in quegli anni.

Nonostante i caratteri duri, Corona fu accolto e nutrito dai suoi compaesani, lui che era un orfano di genitori viventi (la madre fuggita chissà dove ed il padre perennemente ubriaco per la disperazione), trovò la sua famiglia nell’intero paese, quello stesso paese che non c’è più “limato dal vento, scosso dalle intemperie (…) il paese sta disteso gambe all’aria senza più fiato.” Verso la fine l’autore viene preso da uno sprazzo di ottimismo e pensa che un giorno l’Italia intera accorgendosi delle meraviglie nascoste in questo cimitero vivente, vorrà occuparsene, creando delle scuole di artigianato o università, richiamando in questo modo abitanti, vita e speranza. Purtroppo la consapevolezza che questo non avverrà mai prende presto il sopravvento.

Consiglio la lettura del libro soprattutto alle persone nate dopo la triste tragedia: questo sarà il primo passo per approfondire una ennesima vergogna italiana, un’apocalisse che poteva essere evitata. Ma la presunzione tipica dell’uomo, di poter dominare la Natura e la maledetta avidità hanno permesso che il fango coprisse, orti case, stalle e vite.

“Quella ormai lontana tragedia è stata un colpo di scure alla nostra civiltà. Ha decapitato la vita. Usi, costumi, tradizione, cultura, unità amicizie, lavoro, modo di vivere, sono scomparsi. Il Vajont ha spopolato il paese, diviso le persone, creato faide, diaspore, solitudine, silenzio, abbandono. Il Vero Vajont è stato dopo.”